villa Shodan

El 19 de marzo de 1951 Surottan Hutheesing, secretario general de la asociación de hilanderos de Ahmedabad, telegrafió a Le Corbusier (hallándose este en Chandigarh) para ofrecerle el desarrollo de su vivienda. Ese mismo año el arquitecto suizo también recibió el encargo de Chinubhai Chimanbhai, alcalde de Ahmedabad, para la realización de su casa (proyecto que no llegó a ser construido). Le Corbusier aceptó ambas propuestas, viajó a la ciudad y pasó su primera noche en casa del alcalde, donde durmió en una terraza descubierta de la primera planta. Los dos proyectos, que desarrollaron sus primeros pasos simultáneamente, guardan una relación formal y conceptual muy intensa. Esto se puede apreciar en sus croquis iniciáticos, donde observamos una conjunción de muchos de los aspectos tratados por Le Corbusier durante su amplia trayectoria.

“Acaba de comenzar una gran época. Existe un espíritu nuevo. (…) El problema de la casa es un problema de la época. El equilibrio de las sociedades depende actualmente de él. El primer deber de la arquitectura, en una época de renovación, consiste en revisar los valores y los elementos constitutivos de la casa.” (1)

Le Corbusier es un buscador polivalente y contradictorio que durante toda su obra evoluciona y varía de registros, desarrollando sus etapas en función del “espíritu de la época” (2). La villa Shodhan se presenta como un artefacto con un lenguaje novedoso para el momento de su concepción. El proyecto supone un centro de experimentación donde el autor manifiesta una preocupación expresa por lo vernáculo, aunque lo hace sin descuidar aspectos del pasado, ofreciendo un deliberado eclecticismo. Así lo demuestra la idea de volumen sólido deconstruido, ya aplicada por Le Corbusier en la villa Citröhan (1927). La gran cubierta que protege la casa de las inclemencias meteorológicas y unifica el proyecto también es aplicada anteriormente en la villa Baizeau (1928). Esta repetición de conceptos aparece del mismo modo con la conexión mediante rampas ya planteada en la villa Savoye (1929) o el uso de una fachada libre gracias a un brise-soleil sin responsabilidad resistente, ya experimentado en la villa Curruchet (1949-53). De esta villa y de la Baizeau, el arquitecto suizo también recoge la conexión de espacios con diferentes alturas, si bien en la villa Shodhan esta conexión alcanza su máxima expresión mediante terrazas en cascada, al volcar unos espacios sobre otros (3). La villa Shodhan presenta una serie de mecanismos proyectuales que encuentran sus ecos en trabajos anteriores, pero esta vez concentran la atención en el clima y las costumbres del lugar. Esta traslación de conceptos refleja una relación ambigua entre exterior e interior de la casa, que influye de forma trascendental en las camas.

El proyecto comenzó con un programa de necesidades muy somero. Sin embargo, en el encargo se solicitaba que el proyecto contemplase la ejecución de todas las instalaciones precisas, incluidas las obras de arte, el mobiliario, e incluso las camas. El escueto listado inicial de necesidades precisó ser completado con el desglose que Chinubhai Chimanbhai envía a Le Corbusier para el diseño de su propia vivienda. Este programa era más detallado y permitió al arquitecto un acercamiento más preciso a las costumbres, a las normas y al clima de la zona, pues se indicaban los vientos dominantes, las temperaturas y las precipitaciones según la estación del año (4). Le Corbusier dio una importancia capital al clima. Ahmedabad es una región árida y muy calurosa, donde las temperaturas máximas llegan a alcanzar los 46ºC. Este terreno, mayoritariamente plano, queda atravesado por el río Sabarmati, que en verano prácticamente se seca y crea una humedad pronunciada. Los condicionantes de calor y humedad promovieron varias soluciones bioclimáticas desarrolladas por el arquitecto suizo. Entre ellas destacan la implantación de una gran cubierta que baña de sombra toda la casa, la inserción de un brie-soleil que impide la radiación directa y la permeabilidad del edificio para beneficiarse de la más mínima brisa (5). A estas estrategias hay que sumarle una decisión crucial, la del lugar en que se inserta la cama. Para dar respuesta a este hecho, el arquitecto recurre a las vérandah (palabra india que refiere a una terraza exterior cubierta en donde se duerme durante los meses de clima propicio). Le Corbusier prestó especial atención a este elemento, entendido como parte esencial de la tradición de la vivienda india y experimentado por él mismo durante su primera noche en Ahmedabad. Su autor aseguraba la relevancia de esta herramienta no sólo en términos climáticos, sino también como espacio de uso, de transición y generador de sombra, susceptible de integración en la arquitectura moderna. Es tal el protagonismo de este elemento en la villa Shodhan que Le Corbusier establece un programa de usos en función de la época del año:

“En Abril, Mayo y Junio se trabaja fuera durante la mañana y dentro por la tarde; se duerme fuera por la noche. En Julio, Agosto y Septiembre, si llueve se duerme en el interior, si no, en la vérandah. En Octubre y Noviembre, dormir en la vérandah es muy placentero, aunque se puede trabajar dentro o fuera. En Enero y Febrero, hace frío, aunque es placentero estar al sol, las lluvias son ligeras e intermitentes. Se duerme dentro. En Marzo, el tiempo es muy bueno y se duerme en la vérandah.” (6)

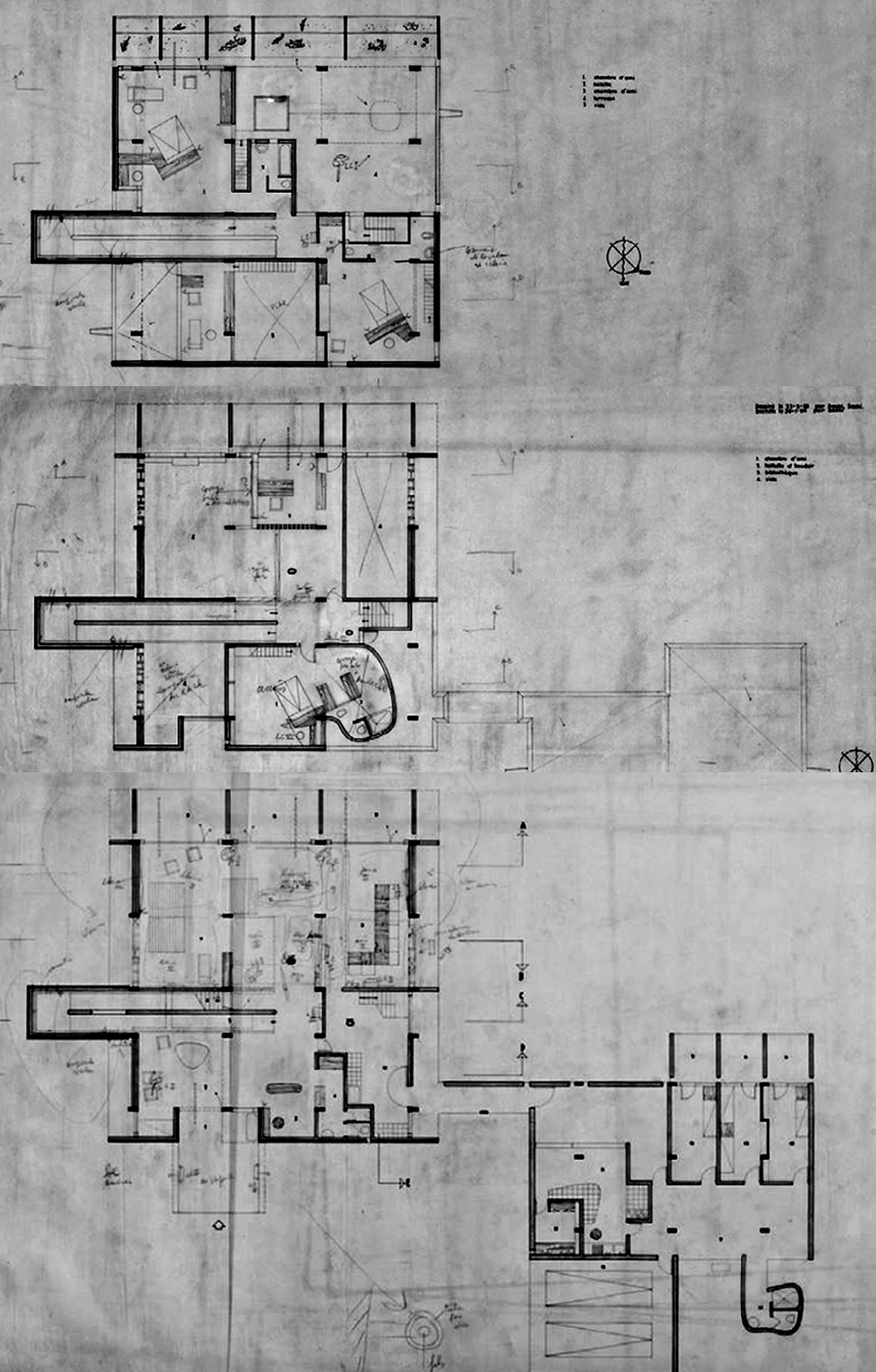

El proyecto definitivo fue entregado en junio de 1953 (7). El volumen se emplazó en la parcela con una rotación de 45º respecto al norte. Esta medida se debe a la mejor relación del edificio con las brisas dominantes, conocidas como monzón (provenientes del noreste en invierno y suroeste en verano). Dada la agresiva acción del aire y el sol, el volumen anula su isotropía inicial para aceptar una marcada direccionalidad. Como resultado se obtiene una fachada ciega (la del acceso), dos semi-abiertas y una frontal abierta (la sur, en donde se ubican los brie-soleil y las vérandah). La heterogeneidad resultante en la proporción entre llenos y vacíos afecta muy particularmente al lugar del sueño. Las camas recogen esta direccionalidad favorable y se presentan en el proyecto como agente activo del acuerdo entre dos tramas: una ortogonal y otra oblicua.

La trama ortogonal queda definida por elementos como la rampa, las escaleras, los pilotis apantallados o el pavimento. La trama oblicua se entiende a partir de los juegos espaciales derivados de las variaciones en altura y a partir de la posición de las camas, expresada a través de sus coordenadas y de su rotación. Se trata de una relación bipartita en donde encontramos correspondencias entre ambas familias. Por ejemplo, las camas del volumen principal se colocan giradas, pero engarzadas a las pilastras mediante un mueble que actúa a modo de charnela. A partir de estos misteriosos objetos de madera, la cama queda enraizada al soporte y su estaticidad se subraya. Este gesto de conexión entre elementos estructurales y objetos domésticos es utilizado en numerosas ocasiones por Le Corbusier (así lo demuestran una mesa intersecada por un pilar o un lavabo colocado de forma adyacente a otro pilar, en la villa Savoye). De forma distinta a lo que ocurre con las habitaciones principales de la casa, en el cuerpo de servicio las camas respetan la ortogonalidad con que se extiende la malla, aunque mantienen una estrecha relación con la estructura, esta vez en términos de dimensión. El largo de las camas del cuerpo de servicio se corresponde con la longitud de las pantallas de hormigón que forman el brie-soleil.

Esta simbiosis también es apreciable en los tres dormitorios del cuerpo principal, distintos entre sí, pero con una conexión latente. Su desigualdad no obedece a cuestiones dimensionales. En el sensible desequilibrio contribuyen factores como la forma y posición de la escalera privada que cada cuarto tiene asociada. Esto se produce también gracias a una anomalía en los tres dormitorios, todos ellos en doble altura (situación espacial muy frecuente en las zonas comunes de la casa, pero difícil de encontrar en sus habitaciones). Pero, estas sutiles variaciones quedan contradichas por la ligadura que ejercen las camas en el conjunto. Gracias a su alineación coincidente y dispuestas hacia el norte, como si fueran la brújula de la casa, los lechos producen un orden secreto, subyacente.

Los cuartos de la villa Shodhan manifiestan un sistema de agregación de células dentro de una misma malla. Le Corbusier no crea un espacio y después lo compartimenta mediante particiones, sino que proyecta unidades y las reúne de forma armoniosa. Los abombamientos de los tabiques, las curvas y contracurvas, los huecos variantes en cada estancia… existen múltiples recursos que evidencian mediante su posición insurrecta el valor que el arquitecto concede a cada habitación de forma autónoma. Esta predilección por la unidad habitacional ya fue ensayada por Le Corbusier en otros proyectos como, por ejemplo, en el palacio del Gobernador en la Asamblea de Chandigarh (1952). El título de las conferencias que Le Corbusier impartió en América del Sur “Un hombre = una célula. Unas células = una ciudad”, pone de manifiesto la capacidad de la habitación, y no de la casa, para constituirse en el elemento básico de la ciudad (8).

“El señor tendrá su célula, la señora también tendrá la suya, y la señorita también. Cada una de estas células tiene sus suelos y techos soportados por montantes independientes. Cada célula da, por medio de una puerta, a un paso que forma frontera entre las tres habitaciones. Franqueada la puerta, nos hallamos en un organismo completo formado por un vestíbulo, un vestidor (…), un lugar de deporte, un peinador o un despacho, un cuarto de baño y, finalmente, la cama.” (9)

Sin embargo, dentro de un mundo aparentemente desordenado las camas se emancipan y, gracias a su alineación coincidente, generan un orden subyacente. Ante la libertad de las piezas, el autor mantiene en las camas un paralelismo que excita la composición. El acuerdo formal que muestran las camas revela una realidad paradójica, donde todos los cuartos son iguales pero diferentes. Esta contradicción se apoya a su vez en una ausencia de jerarquía entre los dormitorios. Si observamos las plantas de ambos proyectos podemos comprobar que resulta imposible averiguar qué dormitorio es el principal y cuáles son los secundarios. Estamos pues, ante una ambigüedad programática que insinúa un planteamiento muy avanzado para la época. Este recurso unificador ya había sido empleado por el arquitecto suizo en la pintura cubista, y permite entender la casa como un bodegón arquitectónico. Tal como sucedía en la villa Shodhan, en el Palacio del Gobernador se produce un juego estructurante donde la dislocación de las camas se alía con los soportes (esta vez cruciformes) mediante los muebles. Cada uno de estos objetos, capaces de asumir la diferencia de orientación entre ambos órdenes, presenta una forma distinta y evidencia así el carácter único de cada cuarto.

La villa Shodhan y el palacio del Gobernador constituyen dos ejemplos de ordenación en donde confluyen reglas compositivas que conceden una libertad controlada a la obra. En ambos proyectos las camas no responden ni a la ortogonalidad de la estructura, ni a los quiebros de los tabiques. Su ordenación es autónoma. A través de la aceptación de un mismo eje, las camas se presentan como elementos de conexión que establecen un orden oculto.

“(…) Se me conceden capacidades ocultas, matemáticas, números, etc. Yo soy un asno que tiene ojos. Es la vista de un asno que tiene capacidad de sensaciones. Soy un asno que tiene el instinto de la proporción. (…) Por mi parte he dedicado 50 años de mi vida al estudio de la vivienda. He vuelto a traer el templo a la familia, al hogar. He restablecido las condiciones de la naturaleza en la vida de los Hombres.” (10)

“El primer acto humano es establecer un eje; es el primer acto de la humanidad, de cualquier ser humano, establecer un eje, una dirección.” (11)

Al igual que hacía Kahn en la casa Korman, Le Corbusier presenta en la villa Shodhan al dormitorio como una oportunidad de reforzar aquellos principios sobre los que se origina la casa. Mientras que algunos autores niegan la presencia de ciertas partes de la vivienda, estos proyectos verifican el papel de las camas y demuestran la capacidad de incorporar cualquier elemento con intensidad a la obra. Pero, lo más importante, la villa Shodhan pone de relieve los valores específicos de la cama y demuestra que, gracias a ellos, este elemento es capaz de emanciparse del resto de reglas que componen la casa, e introducir una nueva geometría.

¨Qu´ai je donné à Shodhan? Un palais, une maison fonctionelle. Avec son argent et du béton brut et de la couleur, je lui ai donné: l´ombre en été, le soleil en hiver, l´air circulant et frais, á toute saison. Des chambres normales chacun ayant sa chambre, son abri, sa petite maison. Il sort de la petit maison sur la première, deuxième terrasse, á lómbre, à l´abri. Dans un air mouvant permanent. Il monte sur son toit, il y dort. Partout lui o uses hôtes, sont à l´abri, sont captivés, enchantés. Cést un château de La loire? Qui pour un prince intelligent”. (12)

(1) Le Corbusier. 1977. Hacia una arquitectura. Apóstrofe. Página 187.

(2) Abellaneda Manzanares, Miguel. La idea de espacio en la arquitectura de Le Corbusier. La Villa Shodhan. 2017. Universidad Politécnica de Valencia.

(3) Íbid.

(4) En el origen del proyecto se prevén tres plantas, pero en el trascurso del diseño se convertirán en cinco, algo que influye en la nomenclatura de los planos para respetar de alguna forma el programa. Los niveles cuatro y cinco aparecen respectivamente como planta 1bis y planta 2bis.

(5) Los conceptos climáticos son ensayados previamente por Le Corbusier en el Palacio de la asociación de Hilanderos (Ahmedabad, 1951-56).

(6) Candela Suárez, María. 2006. Las villas Meyer y Hutheesing-Shodhan de Le Corbusier.

(7) Tras dos proyectos previos, el proyecto definitivo de la villa Hutheesing se entregó en mayo de 1953 y fue vendido a Shiamubhai Shodhan, que lo aceptó inmediatamente con la intención de acelerar el proceso de construcción. Esta rápida aceptación se debe, según Peter Serenyi (oubre complète 1952-1957) a que Shodhan está preparado para aceptar las ideas de Le Corbusier debido a que creció en una vivienda con pilotis, terrazas, cubierta jardín y fachadas libres además de que ciertos elementos del proyecto pudieron resultarle familiares al formar parte de la cultura tradicional india, como son las vérandah o la doble altura del salón que responde en la cultura autóctona al símbolo de la salud y la familia (en India este espacio se denomina Chowk y es un centro simbólico de carácter ceremonial).

(8) Monteys, Xavier. 2014. La habitación. Más allá de la sala de estar. Gustavo Gili. Página 52.

(9) Le Corbusier. 1929. El plano de la casa moderna. Quinta conferencia pronunciada por LC en Buenos Aires. En Precisiones, “Los amigos de las artes” Página 145-161.

(10) Le Corbusier. 1965. Mise au point. París. Julio.

(11) Le Corbusier. 1977. Hacia una arquitectura. Apóstrofe. Página 151.

(12) Le Corbusier. 1982. Carnets. Vol. 3, 1954-57. Electa.

(*) este texto forma parte de la tesis final del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid titulada “La cama como herramienta proyectual”.

© Villa Shodan. Le Corbusier. Ahmedabad, Gujerat, India. (1951 – 1956).

Plantas de los niveles 0,1 y 2 del proyeto definitivo (mayo de 1953).